内容简介

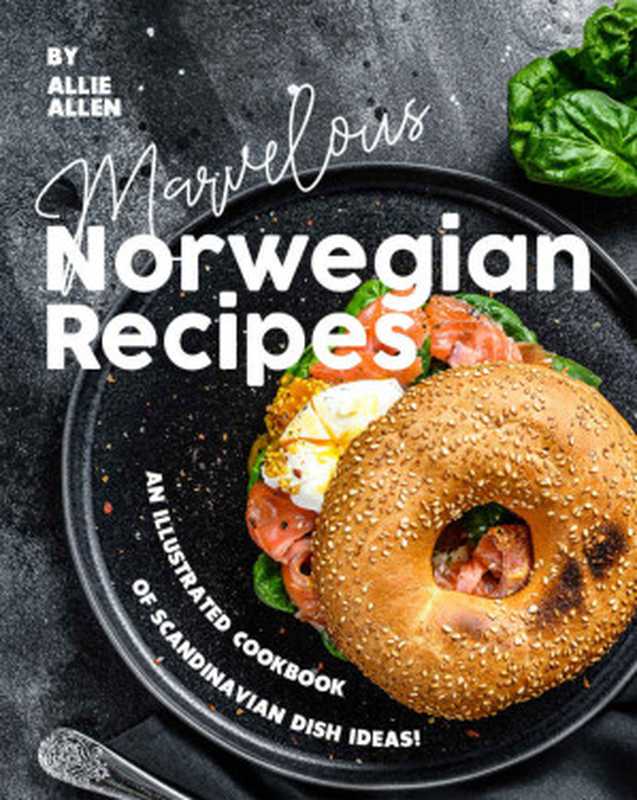

书名:Marvelous Norwegian Recipes: An Illustrated Cookbook of Scandinavian Dish Ideas!出版社:Allie Allen

作者:Allie Allen

出版年份:2020

电子书格式: epub

简介:Discover the culinary delights of Norway with “Marvelous Norwegian Recipes.” This beautifully illustrated cookbook offers a delightful collection of Scandinavian dishes, perfect for home cooks of all levels. Learn to prepare authentic Norwegian classics and modern interpretations, from comforting traditional fare to exciting new flavor combinations. Each recipe includes stunning photography and clear instructions, making it easy to recreate the taste of Norway in your own kitchen. Explore a world of deliciousness with this essential guide to Norwegian cuisine. Impress your friends and family with authentic Scandinavian flavors. Order your copy today!

ISBN:

![微服务设计 (图灵程序设计丛书)(纽曼(Sam Newman) [纽曼(Sam Newman)])(人民邮电出版社 2016)](https://tc-new.z.wiki/autoupload/7jky_eQCcylifjm7zJ0IFg/20251211/mucK/7bd47f0d7a6b597e.jpg)